民法典担保物权的范围|项目融资中的法律适用与实践

民法典担保物权的范围是什么?

在现代商事活动中,担保制度是确保债权实现的重要法律工具。《中华人民共和国民法典》(以下简称“民法典”)对担保物权的范围进行了系统性规定,既遵循了传统大陆法系的基本原理,又结合了中国实践中的特殊需求。担保物权的范围,指的是债权人为了保障其债权能够顺利实现而享有的优先受偿权利的具体内容和边界。

根据《民法典》第三百八十九条的规定,担保物权的范围主要包括以下四项:

1. 主债权:即债务人与债权人之间约定的基本债务;

2. 利息:包括逾期利息、复利等基于主债权产生的孳息;

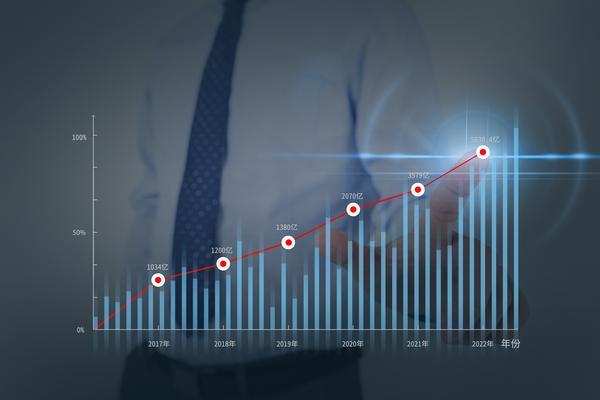

民法典担保物权的范围|项目融资中的法律适用与实践 图1

3. 违约金以及因债务人未履行义务而产生的其他费用;

4. 实现担保物权的费用,如评估费、拍卖费等。

这一规定不仅明确了债权人可以主张的具体权利范围,也为债务人设定了清晰的行为边界。特别是在项目融资领域,由于资金规模大、期限长且风险较高,合理的担保物权安排对于降低信贷风险具有重要意义。

民法典担保物权的范围|项目融资中的法律适用与实践 图2

民法典对项目融资的意义

项目融资(Project Finance)是一种特殊的融资,通常用于大型基础设施建设、能源开发等领域。其核心特征是“有限追索”和“资产隔离”,即债权人主要依赖于项目的未来收益和特定资产作为还款保障,而非依赖借款人的整体信用状况。在这类复杂的交易结构中,担保物权的范围直接关系到债权人的受偿能力。

1. 担保物权的具体界定

在项目融资中,常见的担保物包括:

项目资产:如机器设备、生产线等;

收益权:即项目未来产生的现金流;

其他权利:如应收账款、股权质押等。

《民法典》允许债权人与债务人通过协议明确担保物的范围,并且规定了“推定优先”的原则,即如果约定不明确,法律将尽可能扩大担保物权的效力范围。

2. 从债权到物权的制度衔接

项目融资往往涉及跨境交易和复杂的法律关系。《民法典》强调了担保物权的优先性地位,确保债权人能够在债务人破产时优先受偿。这对于吸引外资参与国内项目建设具有重要意义。

民法典适用中的难点与应对

尽管《民法典》为项目融资提供了较为完善的法律框架,但在实践中仍存在一些难点:

1. 资产转让与质押的冲突

在某些项目中,借款人可能需要将未来产生的资产收益提前进行质押。《民法典》对权利质押的规定相对原则,如何确保质押权的有效性仍需进一步明确。

2. 担保物贬值的风险

由于项目周期较长,担保物的价值可能会因市场波动或技术进步而发生贬损。《民法典》虽然要求债权人及时行使权利,但对于如何应对贬值风险缺乏具体规定。

3. 跨境法律协调问题

在跨国融资中,不同国家的法律制度差异可能导致担保效力不被承认。需要通过双边协议或国际公约解决这一难题。

对项目融资实践的具体建议

1. 加强合同约定的精细化管理

债权人应与债务人在合同中尽可能详细地约定担保物权的范围,包括但不限于资产清单、权利归属及风险分担机制。

2. 建立动态监测机制

为应对担保物贬值风险,债权人可要求借款人定期提供财务报告,并根据市场变化调整质押比例。

3. 完善法律风险管理框架

在跨境融资中,应充分利用《民法典》的灵活性特点,设计多层次的风险缓释措施。通过保险或设置次级担保来分散风险。

《民法典》关于担保物权的规定为项目融资提供了坚实的法律保障。在实践中,相关主体需要充分理解这些规定的精神和内涵,并结合具体交易结构设计切实可行的风控方案。随着中国法治环境的不断优化,项目融资领域的创新实践也将进一步推动担保制度的发展和完善。

(本文所有信息均为虚构,不涉及真实个人或机构。)